苍凉不过《地之国》

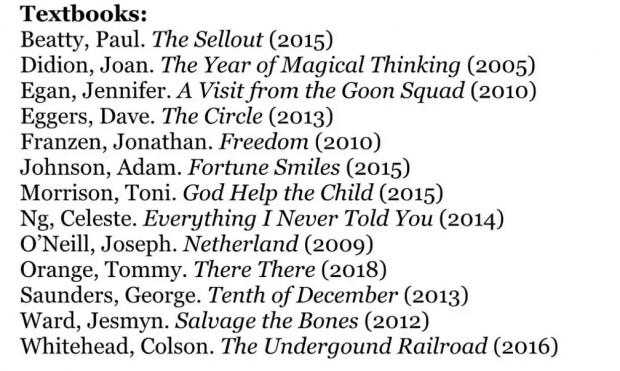

世界真小,遇到英文系一个老师Dr. Womble, 说他这学期的《当代美国文学》课上,让学生读小说,其中竟然有本《地之国》: 我说我翻过,他说明天晚上正好讲这个,你有无兴趣来和学生聊聊,我毫不犹豫地答应了。答应之后,发现翻的时间过久,细节已经忘了很多,于是找到了这篇当年写的评论。顺便说一句,此书原为99读书人的彭伦发现并购买,被业界称为“彭师傅”的彭伦,在引进图书上的目光是一流的。直到今天,此书影响力还...

原载于《南方周末》

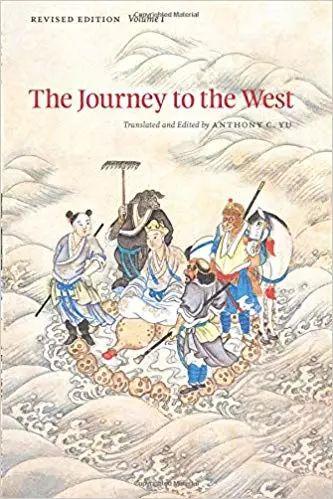

近几年文化界总在议论如何让中华文化走出去,但结果往往是墙内开花墙外枯。比如汉诗英译,译者们自己或觉得博大精深,以诗译诗,精彩绝伦,但文学翻译博客Webwright则规劝中国译者莫要以韵译韵,否则都走不出打油诗的格调。由此看来,译事甚难,原文好比娘家,译文好比婆家,嫁出去的字,有时候难以两全其美,只能顾一头。

余国藩翻译的《西游记》,得到中美学术界一致好评。(资料图)

好的...

上周末,朋友维克的太太过生日,也是夫妻结婚25周年。 维克办了个惊喜的Party, 通知了所有人出场,还请了我女儿所在乐队伴奏。他在仪式上当很多人的面告诉她太太:感谢你做出了很多牺牲,等我完成了博士学位,在家抚养大了孩子。接下来25年,我要带你去看世界,要和你一起看到孙儿出生... 这大庭广众之下执子之手与子偕老的告白,很温馨。

美国人夸起人来完全不需要打草稿,张口就来。咱们往往是爱你在心口难开。话说有中国...

前不久写了一文,

反驳美国家长“推”娃一说,认为这不过是海外华人自嗨。有读者跟我说美国上流社会也是推的。确实,美国家长也有花钱作弊送孩子上名校的人,最近还闹出行贿作弊的爆炸新闻来。但这些都是明星和富翁出于虚荣闹出的丑闻。全世界的豪门家家相似,普通家庭则家家不同。像我们说的焦虑成疾、四处抢跑的疯狂局面,还没见过。普通中产人家,不但不“推”娃,将其一脚踹出去、督促其自力更生的倒屡见不鲜。 最近遇到...

前不久写了一文,

反驳美国家长“推”娃一说,认为这不过是海外华人自嗨。有读者跟我说美国上流社会也是推的。确实,美国家长也有花钱作弊送孩子上名校的人,最近还闹出行贿作弊的爆炸新闻来。但这些都是明星和富翁出于虚荣闹出的丑闻。全世界的豪门家家相似,普通家庭则家家不同。像我们说的焦虑成疾、四处抢跑的疯狂局面,还没见过。普通中产人家,不但不“推”娃,将其一脚踹出去、督促其自力更生的倒屡见不鲜。 最近遇到...

进入2019后,美国中期选举后的州长、议员纷纷“换届”。老政客的政治遗产频被提及,倍受关注。昔日政治明星中,跌落得最惨的是威斯康星州州长斯科特·沃克(Scott Walker)。这位政客年龄不大,但从政悠久。二十余年下来罕有失手,一度曾参选美国总统。中期选举中,竟被民主党人、从事教育的托尼·艾沃斯(Tony Evers)掀翻。富士康本为垫脚石,可助沃克一回,末了竟成为绊脚石。富士康之于沃克,就好滑铁卢之于拿破仑。 富士康来...

进入2019后,美国中期选举后的州长、议员纷纷“换届”。老政客的政治遗产频被提及,倍受关注。昔日政治明星中,跌落得最惨的是威斯康星州州长斯科特·沃克(Scott Walker)。这位政客年龄不大,但从政悠久。二十余年下来罕有失手,一度曾参选美国总统。中期选举中,竟被民主党人、从事教育的托尼·艾沃斯(Tony Evers)掀翻。富士康本为垫脚石,可助沃克一回,末了竟成为绊脚石。富士康之于沃克,就好滑铁卢之于拿破仑。 富士康来...

On Tuesday afternoon, a man hit 20 children with a hammer at a primary school in Beijing. Three of the children were severely injured. Several similar tragedies have happened in China in recent years, sometimes resulting in some students' deaths. These incidents should prompt the authorities to tighten security in and around schools, where some of the most vulnerable members of society spend much ...

12月13日,中国青年报《这块屏幕可能会改变命运》一文在社交媒体刷屏。据报道,四川248所贫困地区的中学通过直播,与名校成都七中同步上课。读完高中三年后,7.2万名学生中88人考上了清北,大多数成功考取了本科。力推该模式的是一家企业“东方闻道”,他们是通过“东方闻道网校”机构,与成都七中、成都七中育才学校、成都实验小学分别构建高中、初中、小学阶段的空中课堂。中国青年报的报道让人看到了教育均衡的希望,IT大佬...

说到宗教,先来后到的次序,使得有些宗教被视为洋教,有些则不然。佛教虽来自印度,也是“洋教”,却不被见外。基督教、佛教在中国历史上的出现时间颇为类似,二者曾经友好共存。更有意思的是,基督教还和道教也有过一段有趣的交集。

这段历史,是我从两个美国同事处无意中了解到的。话说2018年中央电视台春节联欢晚会上有个惊艳节目,叫天降祥福:来自世界各地的极限跳伞运动员,包括多位世界冠军,从天而降,在空中摆成“...

经常听人说国内小孩不易,中年不易,老人不易,可回乡时,最大的感触,反倒是乡下的动物不容易。

计划生育多年,村里人烟稀少,小学撤并,青壮年进城,乡下野物渐渐多了起来。为了世界少些雾霾,为了黄沙不再弥漫,人们咸与维新:秸秆焚烧被禁止了,堆积杂物焚烧为“土粪”的行为也少了。乡间谣传天上有卫星检测,一烧马上消防大队就上门,罚款的罚款,拘留的拘留。这应该是恐吓:无火不生烟,哪里用卫星?远远地肉眼照样能看到...

每年圣诞都收到一位老友的圣诞诗。水平有限,和不了,翻译一下吧。 Tangerines on Bright Blue Crystal Plates By John McKernan My father introduced us to South Florida And Samaria one Christmas dawn in Omaha Snow and ice covering every river Tree and highway for thirty miles In the bright blue sunlit sky with moon Some days coast created for music Wrapping paper...

近日在多家媒体上看到“水课”一词。所谓水课,多指难度偏低、课件粗制滥造、老师满堂胡扯的课程。教师应付差事,学生无从受益,最终影响学校声誉。如中国高校的政治课、某些通识课等。我从事课程设计多年,了解到有这类课程,但不会是大面积泛滥,也难以混迹多时。有的劣质课程,生命力也没有那么顽强,开过几次,学生意见大,水课自然短寿。它山之石可以攻玉,这到底是什么原因呢?又有什么经验?

立足本土师生,而非对上...