古思里是一老宅,到处都能看到原房主及其家人的画像或者雕塑,挂在墙上各处。人住在里面,静当然是静,不过一开始还有点阴森吓人,因为每个房间都有一个名字,对应着当时的居住者,我的房间是一个名叫沃尔比小姐的房间,不知道这是什么人,是古思里家的女儿、亲戚,抑或是女佣?走到房间前,还会从走廊看到宅子的女主人大幅画像,神情严肃地盯着路过的人。这个震慑作用是显然的,以至于我路上洒了点咖啡,都得跑去拿纸巾给擦净,因为那些画像好像都盯着你,说你怎么这么不小心。

古思里是一老宅,到处都能看到原房主及其家人的画像或者雕塑,挂在墙上各处。人住在里面,静当然是静,不过一开始还有点阴森吓人,因为每个房间都有一个名字,对应着当时的居住者,我的房间是一个名叫沃尔比小姐的房间,不知道这是什么人,是古思里家的女儿、亲戚,抑或是女佣?走到房间前,还会从走廊看到宅子的女主人大幅画像,神情严肃地盯着路过的人。这个震慑作用是显然的,以至于我路上洒了点咖啡,都得跑去拿纸巾给擦净,因为那些画像好像都盯着你,说你怎么这么不小心。

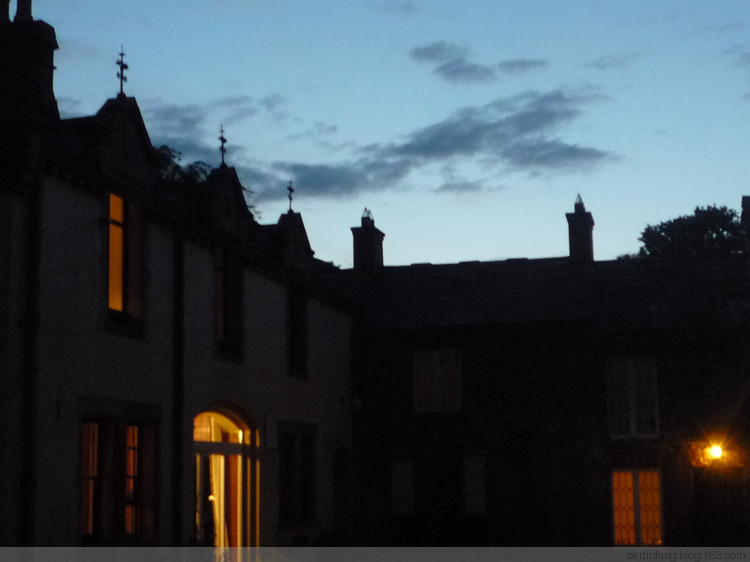

屋子里都是原样的陈设,甚至看到当初主人看的书,照的镜子,还有壁炉架上的一种inhaler, 可能是得了什么病,需要来呼吸的。夜晚十分宁静,正所谓“蝉噪林幽静”,我眼睛一睁,看到的都是黑影,一闭,耳边出现鬼魂的尖叫,我眼睛一睁一闭,就把自己吓了半死。我能理解为什么科伦·麦凯恩在《歌犬》里,写下了这样的话来:“他开始在室外,在走廊上睡,楼上的屋子里,幽灵的声音实在嘈杂。” —— 此书就是在这大宅里写的。

住在这么一个屋子里,感觉好比一个游客,被无意中关在了故宫,历史的万灵会环绕着你。 这里的环境,非常适合写一部恐怖小说,问题是吓了一夜的作家早晨起来,推开窗户,看到面前天鹅游泳的湖水,碧绿的草地,苍天的大树,从山顶奔下来的奶牛,或是飘落着几乎难以辨别的细雨,于是诗意大发,把恐怖小说忘了。

当然,最后并无厉鬼纠缠,也无倩女幽魂骚扰。我一直在想:我不过一个小小文学翻译,与人无仇无怨,且乏味得很,你们要找就找得奖的那些大诗人去。我就知道一个,在楼下,你们下去,下了楼梯向右拐便是。

说完女鬼,该说说狐仙了。

房客中有个澳大利亚的越南裔作家,写了一本历史玄幻小说,叫《狐仙》。周末她去音乐节,借给我来看。此书以狐仙为主线,将越南历史串了起来。由于她很快回来,我将书还给了她,并未有机会细看。但我看到书里把狐仙译作fox fairy, 还提到男人遇到狐仙,可以让狐仙帮着寻宝。不知这和越南的社会习俗有无关联。俄克拉荷马有很多越南人,几个大一点的亚洲商店,都是越南华侨开的。越南华侨多半让女儿嫁中国人 —— 据说越南本地男好吃懒做,很多家庭是女人独当一面。这位作家的笔下,狐仙也被工具化,可以帮男人找宝贝。

中国的传说里,狐仙风情万种,于男人则是一害。人遇到野狐女鬼,就丢魂落魄,若是与其发生不正当的人妖关系势必精尽人亡。这又是怎么回事呢?当然,最早账要算到孔夫子头上,是他将女人妖魔化,让其成妖精的。文人自己的臭德性也与之不无关联。过去他们在金榜题名前,黄卷青灯搏功名,十分辛苦,穷书生也不会有多少女子来垂青,所以就起劲地想象。这想象出来的诱惑,继而又成为一种分神,于是他们迁咎女鬼狐仙,并告诫自己这些诱惑要让自己丧命的,必须好好读书,考取功名光宗耀祖。为提醒自己,他们便在古时候的博客里(“聊斋”,我跟人介绍“聊斋志异”的时候,译为:Fairies Tales from A Chat Room), 写下很多随笔,流传下来,便成了文学名著,大片的题材,然后女鬼和妖狐就成范冰冰和赵薇了。

文人一胡思乱想,缪斯就暗自欢笑。很多时候他们是自寻烦恼,没诱惑的时候制造诱惑,有了诱惑便设法抵挡诱惑。汪教授当初读书就不一样,他为了抗拒中学后山女鬼的诱惑,开始练习气功,希望靠这种气功,抵挡这种妖气,当然,事实上我们知道抵挡是幌子,他实际上是要招妖,不过最后歪打正着,好像气功练得十分了得,高考前夕众人皆人比黄花瘦,唯独他肥头大耳,最后带功高考,考取重点大学。

各民族在动物身上添加的一些迷信色彩,是很有意思的事情。上个星期四,施内德主任带我去桑迪蒙特海滩散步,路上我们看到喜鹊,她打招呼说:Good day, Mr. Magpie. 我问为什么这么说?她说喜鹊在爱尔兰是凶兆,人见了喜鹊是必死无疑的,除非你说:Good day, Mr. Magpie. 所以大人小孩,见到喜鹊,都说Good day, Mr. Magpie. 另外见到喜鹊的数目多少,还另有说头。我说巧了,中国恰恰相反,听到喜鹊叫,说明有喜事上门。

昨日走在乡村小道上,两边荆棘和刺莓丛生,但是我并无顾忌,为什么呢,因为没有蛇。爱尔兰的圣人圣帕特里克,将蛇驱逐出爱尔兰了,所以整个岛上,一条蛇都没有,白蛇青蛇都没有。

不过爱尔兰的许仙倒是不少 ——

文人到处都是,这个岛屿简直就是文青之岛。我甚至在都柏林的街道上,看到拿着诗集在卖的人。早晨吃饭,我问一个新来的房客,问爱尔兰文学为什么这么兴盛?她说我来这几天很幸运,天一直晴着。平日里细雨连绵,冬天也很冷,从前又没有电视,那不写诗写小说干啥好呢?一想也是,俄罗斯出了那么多大部头,可不就是因为冬季漫长而寒冷,不得出门,无事可做,于是就坐家里喝酒,写作,读书,于是便有了俄罗斯小说。好的一看能看很长时间,不好地直接扔壁炉里烧掉,变成那冬天里的一把火。

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号