说到宗教,先来后到的次序,使得有些宗教被视为洋教,有些则不然。佛教虽来自印度,也是“洋教”,却不被见外。基督教、佛教在中国历史上的出现时间颇为类似,二者曾经友好共存。更有意思的是,基督教还和道教也有过一段有趣的交集。

这段历史,是我从两个美国同事处无意中了解到的。话说2018年中央电视台春节联欢晚会上有个惊艳节目,叫天降祥福:来自世界各地的极限跳伞运动员,包括多位世界冠军,从天而降,在空中摆成“福”字。节目三位队长之一Larry Henderson 是我的好友和同事。他是极限跳伞教练,他和他的团队保持了多项跳伞世界记录。Larry是美国人,却在泰国做过三十多年传教士,与泰国王室关系密切,多次在泰王生日庆典等仪式上表演。Larry的朋友Darren Reese也是一个德克萨斯西部的人,一样在泰国生活了多年,泰语流利。

泰国是佛教国家,他们当初去泰国,必然想去了解一下两种宗教历史上有无渊源。这么一查,就看到了景教在唐代传播的事。景教也称光明教,起源于基督教的分支聂思脱里派。其创始人为叙利亚人聂思脱里,曾出任君士坦丁堡的主教。后因主张耶稣的神性和人性分开,反对将圣母玛丽神化,在431年的以弗所公会议被判定为异端。聂思脱里被开除主教公职,客死埃及。其门徒也备受迫害。聂思脱里派的重要性被严重低估。基督教在东方世界的流传,多用古叙利亚文。耶稣本人传道,用的就是古叙利亚文的一种—— 亚兰文。

图片说明:大秦景教流行中国碑

基督教来华被公认的有文字记录的证据,就是明天启三年(1623年)发现的“大秦景教流行中国碑”。“大秦”是唐代对古罗马或近东地区的称谓。此碑发现后,很多外国人想来买走,但是被阻挡了下来。它现藏于西安碑林,是中国首批禁止出国的珍贵文物。梵蒂冈、韩国、日本、美国等国有此碑仿制品。该碑文用中文和古叙利亚文,记载了波斯景教在主教阿罗本带领下来唐,在中国流传开来的故事。碑文上除了唐代几代皇帝对景教的支持外。还提到了多个我们熟悉的历史人物,包括高力士、房玄龄和郭子仪。碑文中提到,景教传教士伊斯是个乐善好施的慈善家,曾效力于郭子仪麾下。郭子仪戎马生涯中,带上一个“胡僧”干什么?是像今天的随军牧师吗?而阿罗本,则被唐高宗封为“镇国大法王”,有点像后来的红衣大主教。

唐代在文化上兼容并蓄,它比我们想象的还要辉煌。我们知道唐僧西天取经后回来翻译,成为翻译界的鼻祖。让人意想不到的是,佛经的翻译中,还有另外一个“唐僧”,也就是“大秦景教流行中国碑”的撰写者“大秦寺僧景净。”在西方,他的名字叫Adam,亦即亚当。这位唐僧景净是波斯人,从小在中国长大,中文流利。

话说阿罗本来唐后,太宗“賔迎入内。翻经书殿,问道禁闱。深知正真,特令传授。”也就是说,太宗特意给他开辟了一个翻译书屋,让他们翻译基督教经文。

景净翻得很好,以至于佛教人士也找上门。景净除了自己本职工作景教经典翻译外,还翻译了三十多卷佛经。翻译是“一名之立,旬月踟蹰”之事。景净等景教徒基督教和佛教经文都翻译,就出现了名词的串烧。四大福音的作者被称为“法王”,如马太是明泰法王、路加为庐珈法王、马可为摩距辞法王、约翰为瑜翰法王。教堂被称为“寺”,教士被称为“僧[1]。不少论者称这是基督教来华时,过于迁就流行的佛教。但不要忘记,此时佛教很多名词也在新造,而且造词的可能是同一伙人、在唐太宗所赐的同一间翻译工作室里完成的。

景净应该是当时翻译的权威,我们实在不知道他为什么要去翻译佛经。可能他被“胜利冲昏了头脑”,以至于本不该翻译的材料也上手了。他与梵僧般刺若合作,依胡本翻译《六波罗蜜经》。景净不懂梵文,般刺若不懂汉文。两人的合作,类似于林琴南的翻译:林琴南让不懂中文的外国人口述,自己“耳受手追”,翻译成优美的中文。景净和般刺若合作的效果如何?佛经经文本来就抽象,这种做法相当于用谷歌翻译看科学文献。当时的最重要读者唐太宗看了他们的翻译,感觉稀里糊涂,称其“理昧词疏”,要求他们不要再瞎胡闹,“景净应传弥尸诃教(弥尸诃为“弥赛亚”在当时的译名)。沙门释子弘阐佛经。欲使教法区分,人无滥涉。”[2]不过唐太宗并未因为自己的看不惯,而禁止传播。此等包罗万象之胸襟,放在今天都不落后于任何一国。

如果说在中国,独立的翻译们尊玄奘为保护神和始祖的话,团队翻译应尊景净为鼻祖。景净后来应该意识到了自己的局限性,其文字应交由他人润色了,大秦景教流行碑的文字就比较优美,应该是早期作者和编辑的合作。景净是碑文作者,可是书写碑文的却是“朝议郎前行台州司士参军吕秀岩。”

吕秀岩何人也?包括日本景教研究专家佐伯好郎在内的研究者认为他就是“金丹教”教祖吕岩,亦即“狗咬吕洞宾”的吕洞宾。吕秀岩变成了吕岩,佐伯好郎引清人钱大昕的说法,称“汉魏以降,文尚骈俪,诗严声病,所引古人姓名,任意割省。”换言之,为了对仗工整等考虑,人名在文字流传中常被省略,吕秀岩变为吕岩不足为奇。另外,吕洞宾传说里以水变酒、医治瘸腿等事迹,与《圣经》所传耶稣神迹奇事颇为类似[3]。一个最有说服力的例证,是道教经典《吕祖全书》中的一篇赞颂《太上敕演救劫证道经咒》,每句后跟一咒语。多年来一直被认为是梵音,但神学家、史学家、古叙利亚语学者阿方斯·明加纳(Alphonse Mingana)将其回译为古叙利亚语拼音后,发现竟是一首颂扬耶稣的赞美诗[4]。我将此文拼出来给我们学校教授、懂古叙利亚语的杰夫·切尔德斯(JeffChilders)。仅从我拼的几个字上,他也辨认出了弥赛亚、王等多个古叙利亚语的词汇。

为什么景教进入唐代中国后,开始和佛经混杂,后来又进入道教经典流传了下来?崇尚道教的唐武宗李炎在位期间(840年-846年),推行毁佛政策,没收佛教庙产,遣散僧尼。夹缝中的景教、祆教、摩尼教一并遭到打击,同样遭到教产充公、典籍遭毁的命运。不排除有景教徒借外语人才短缺的机会,以音译的方式,将景教经典混入道教文献中以图保存。吕洞宾可能就是景教徒,后来创立金丹教,成为道家的一员。这就好比犹太的亚伯拉罕,是犹太教、基督教、伊斯兰教共同信奉的“信心之父”。

流行中国一时的景教,为何最终消失?景教传教中的一大教训,是过于倚重“上层路线”,靠皇帝支持而生存,而并未在民间扎根。一旦皇帝翻脸,像武宗那样剿灭,则“皮之不存毛将焉附。”对于今天来说,宗教界应得到的启迪是政教分离,不能过于依赖“政策支持。”景教研究者邱中行(Peter Chung-hang Chiu ,邱中行为音译)就在其博士论文中感慨景教兴也皇帝,衰也皇帝的命运。

景教的故事并未到此完结。1900年,道士王圆箓无意之间发现了莫高窟的藏经洞,海量经文被发现。除了佛经和道教经典之外,这里也发现了景教部分经典。这些经典因为当时兵荒马乱,被外国人盗走骗走买走,散布于世界各地。剑桥大学汉学家彭马田将这些残缺的景教文献,称为Jesus Sutras(《耶稣经》)。他在研究过程中,对道家和景教的联系产生了浓厚的兴趣,他用道家基督徒(Taoist Christians)一说,描述可能依附于道家的基督徒。

为了找到更进一步的证据,他一直在寻觅新的遗迹。他所掌握的“寻宝图”是佐伯好郎得到的一幅手绘地图。手绘地图上标出了楼观台和一座古塔。楼观台在今日西安西边的周至县,是道家圣地:相传道家始祖老子当年欲避祸西出,离开函谷关前,被关令尹喜拦住。老子在楼观台传下《道经》、《德经》两篇后,倒骑青牛而去。

图片说明:大秦寺,摄影者J. Coster

佐伯好郎地图上标的“大秦塔”引发了彭马田的极大好奇心。彭马田用佐伯好郎的地图实地考察良久,终于找到了大秦塔。古塔附近有一佛教寺庙,守庙的老尼姑已经一百多岁。她跟彭马田讲述了上千年来口口相传的故事,和“大秦景教流行碑”上说的很像,也是有人从西域来此传教。彭马田后来在这古塔里,找到了古叙利亚文的涂鸦,和耶稣降生以及约拿故事的浮雕。由于大秦塔和楼观台在一个地方,彭马田更进一步地相信道教和景教的密切关联。宋代苏辙也写过一首《大秦寺》诗:“大秦遥可说,高处见秦川。草木埋深谷,牛羊散晚田。山平堪种麦,僧鲁不求禅。北望长安市,高城远似烟。”嘉祐七年(公元1062年),苏辙和苏轼兄弟游览大秦寺,想和寺僧论禅,不料寺中僧人毫无兴趣,苏辙闷闷不乐。若想到此寺中僧侣为景教徒,这一切就顺理成章了。

彭马田(Martin Palmer)在这个重要发现之后,写下了《耶稣经》(Jesus Sutras)一书。我在中文网站上没有看到多少介绍。写信去问彭马田先生本人此书有无中文翻译计划,他说没有。他现在更为人所知的身份是汉学家和社会活动家。他翻译了《易经》、《尚书》,是女王丈夫菲利普亲王的中国文化顾问,也是世界宗教与环境保护基金会秘书长。

佐伯好郎和彭马田的研究,近些年西方罕有提及。其原因是在宗教学术界,宗派观念更为关注各门派的纯净,不大可能接受唐代那种混杂,更何况聂思脱里是很小的流派,历史上被视为异端。文明冲突的考虑,让这种宗教混合成为碰不得的敏感话题。而在大洋彼岸的中国,宗教研究也是封闭的。一些国内发现,比如三国时期的铁十字架和对联,因缺乏世界性交流而昙花一现。这种种原因,使得本可深挖的历史,掉进了东西方研究的裂缝中。

今天我们说“一带一路”走出去。基督教来华,也有陆路和海路两种传说。景教是从陆路,经中亚来到西安。但是最近有不少研究,可能更将此历史提前:基督教可能是汉代经水路进入了中国。法国人皮埃尔·佩里埃(PierrePerrier)和沙威·瓦尔特(Xavier Walter),在他们所著的《多马创立中国教会》一书[5]中,作者从江苏连云港孔望山的石雕说起,称使徒多马乘船到了连云港。孔望山的石雕中,有多马和圣母的雕像。书中称汉明帝刘庄之弟刘英为历史上第一位基督徒。《汉书》中记载,汉明帝曾下诏,让各国犯死罪的人缴纳生绢赎罪。楚王刘英也准备了黄绢白绢三十匹。汉明帝下诏称:“楚王诵黄老之微言,尚浮屠之仁祠,洁斋三月,与神为誓,何嫌何疑,当有悔吝?其还赎,以助伊蒲塞、桑门之盛馔。”黄老教信黄帝老子,是道家渊源。可这外国名字的伊蒲塞何来,有一说是外国佛教徒。而《多马创立中国教会》作者认为是使徒多马带领的传道人。刘英非信佛而是信了多马所传,被朝廷怀疑拜别的王(耶稣被称为犹太的王),因而被诬谋反。当时基督教刚刚传开,还处在《使徒行传》记载的使徒时代。基督教连名字都没有,造成各种误会。此为猜测,但徐州画像石馆馆员马焕跞也发现的一面铜镜,上有十八个字铭文:“作神镜,尊一帝。德母目人子。有王赫。志,重,须,毓。”这被视为汉代基督教福音。原金陵协和神学院教务长汪维藩教授也在徐州汉代时刻中发现多个疑为圣经故事的石刻。所有这些证据加在一起,给基督教经使徒多马,从海路传入中国增添了份量[6]。希望国内外专家继续查考,在这些理论中辨明真伪。

可以肯定的是,基督教来华后的传播中,和佛教、道教之间并没有和今天这样泾渭分明。刘英信的是道、佛、还是基督教,至今尚无定论。这中间的原因之一,是这些宗教并未定型,在接受和传播中互相穿插。原因之二,是经文翻译中,词语和概念屡被串用。后来概念越来越清晰,词汇越来越专业,求异胜过了趋同,反而大家渐行渐远。

道教、佛教、景教的流传和变迁,我们只能从金庸小说里看到一些历史想象的影子。历史上的悬案,何其多也?彭马田所著《耶稣经》写完后竟没有了下文,是非常可惜的事。但愿有出版社看到此文后,愿意将此书翻译成中文。从宗教的角度来看,此书所描述的发现,将改写基督教流传中西方中心论的历史。中国古代历史上,虽有过会昌灭佛的惨烈,也有佛、道、基督教共处一室翻译的和谐,更有景教依托道教颂赞千年的美好。对于中国人来说,这些研究会颠覆基督教乃西方宗教和“洋教”的认知。

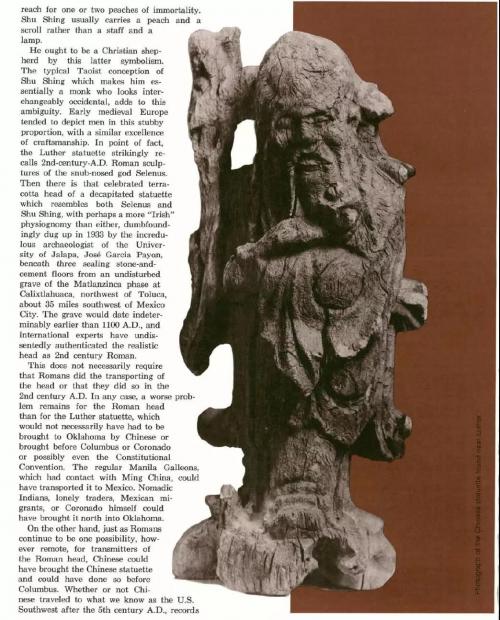

图片说明:《俄克拉荷马人》报道的俄克拉荷马发现的“牧羊”老寿星

文化交流是有来有往的。和基督教来华同样有趣的是,中国道家到底传了多远?是什么时候传出的?记得在俄克拉荷马时听说过一件往事。1940年代,俄克拉荷马路肃镇一对夫妻在家挖井,总是不出水,他们于是放炸药,从地下十五英尺处炸出一个木头雕像来。附近没有人知道这雕像上的人是谁,直到后来一个中国人认出是中国道教里的老寿星。 为什么俄克拉荷马的地下会炸出中国道教的老寿星来?这个悬案不了了之,最后一次报道是1973年《俄克拉荷马人》上的一篇充满疑问的文章,此文后来因为历史没法解释,称雕像可能与1890年代富国银行(Wells Fargo)被抢一案有关。此案发生在旧金山,但是劫匪一直被追捕,后来在俄克拉荷马路肃镇不远处发生枪战,劫匪除了一人被捕外,全部被杀。被抢的金子等财宝一直没有找到。[7]所以《俄克拉荷马人》怀疑老寿星是被抢物品之一。这个说法难以令人信服,很难想象劫匪在被人一路追杀的情况下,千里迢迢带着一个可能仅仅是装饰品的陌生木雕,从加州一直跑到俄克拉荷马。另外,寿星一般手里拿的是仙桃,可是这个老寿星貌似拿着杖抱着羊,又有基督教的象征。是不是和道景混杂的时代有关?我把这个问题扔给了提出道家基督徒一说的彭马田,不知他能否像当年苦寻大秦寺一样,去寻找到合理的答案来。

注:

[1] 朱谦之著《中国景教》,人民出版社1993年版。

[2] 《贞元新定释教目录》,转引自朱谦之著、黄夏年编,《朱谦之文集》,福建教育出版社2002年版。

[3] 龚方震著, 《融合四方文化的智慧》, 浙江人民出版社,1992年版。

[4] Chiu 博士论文中对此有明确解释。参见Chiu, P. C.(1987). A historical study of Nestorian Christianity in the T’ang Dynasty between A.D. 635-845. Southwestern Baptist Theological Seminary, Fort Worth, Texas.

[5] Walter, X., & Perrier, P. (2008). Thomas fonde l’église en Chine, Sarment Editions du Jubilé, 65-68.

[6] 铜镜的发现参见程颖著,《汉代铜镜上刻有“基督教十八字福音”》,《彭城晚报》2009年6月25日。引自

[7] Covey, C., & Burcharot, B. (Summer 1973).Shu Shing Lao. Oklahoma Today,15–18.

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号