阅读:0

听报道

不过,每一个时代都有自己的不确定性。冷战时代人们对于未来充满惶惑,可是在“文明冲突”和非常规战争的背景之下,今日去看冷战时期的电影,如《奇爱博士》,反觉那时的一切,都是那么清晰。无论是对于国家还是对于个人来说,你起码知道敌人是谁,朋友是谁,你在跟什么作战,你在捍卫什么。而今的你我,似乎已经不再有这种奢侈了。 十年前谁会想到,在世界的舞台上,“脸书”(Facebook)和谷歌(Google)这样的组织,都能发挥一个国家一般的影响。而被通缉的阿桑奇,竟能通过“微基泄密”,促成中东的革命,这是美国之音之类传统媒体忙了几十年都没干成的事。不是我们不明白,这伟大的世界,转得越来越快,不确定性越来越强了。

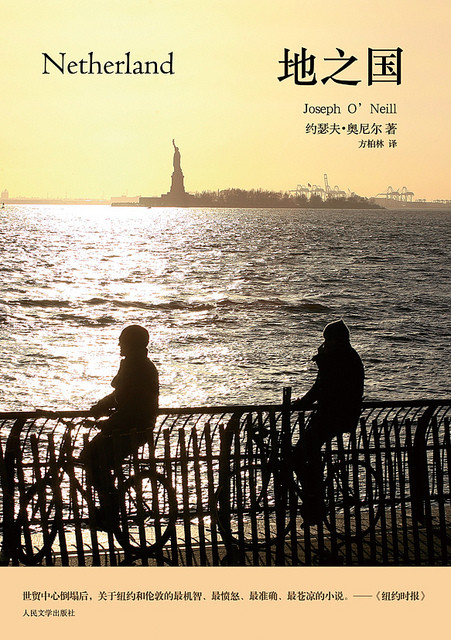

小说《地之国》,写尽了后九·一一时代那种把握不定的感觉。此书出版后,书评人如获至宝。连美国总统奥巴马也“赶潮流”看起了此书,并向幕僚推荐。难道是奥巴马喜欢板球吗?我想应该是此书深合时代气质之故。

《地之国》是一本“后九·一一”小说。事件发生后,英美自由派知识分子说这和后来阿富汗、伊拉克战争相比,算不了什么。可是对曾经近距离直击灾难的 “我”—— 汉斯来说,这确实是一个转折点。这个事件,把美国拖进了一个不知敌人为谁的情况之下。谁是敌人,谁是朋友,这一切的问题,一下子都没有了明确的答案。在迷乱的世界里,好在还有爱憎分明的小布什,还有一个看不见的本拉登,使得一部分人的爱与恨,尚存寄托。 然而这只是表象。在微观层面,生活仿佛是汉斯岳父院子之下的泥土世界。这里什么虫子都有,简直是一个和已知世界平行的、偶然机会才会被发现的“地之国”。一度以老大帝国形象出现在世人面前的美利坚,也成了一个“地之国”,其面目不再清晰可辨 。美国还伟大吗?至少在汉斯去办驾照的时候,他出现了怀疑。这个凤凰落地不如鸡的“地之国”里,“天使”堕落了,不过是切尔西酒店一个变态的土耳其青年。这个酒店还有一个门童,名字是让人无法不去联想的“耶稣”。汉斯住在这么一个阴暗的地下世界一般的酒店里,试图了解九一一到底怎样冲击着他周遭的世界。

在个人层面,我们一样看到“帝国”变作“地之国”一般的憋屈和窝囊。九·一一后,汉斯的婚姻似乎也遭到了一次“恐怖袭击”。这个憨憨的荷兰人,被一个伶牙俐齿的律师老婆抛弃。九·一一之后,两人产生了分歧,分居了。蕾切尔带着孩子回到了英国娘家,把汉斯丢在惊魂未定的纽约。

然而不是所有的故事,都来自宏大的背景。这个故事的有趣,是我们发现两人婚姻的问题,未必和九一一有什么关联。麻省理工大学行为经济学家丹·艾莱利(Dan Ariely)曾讲述过一个古怪的现象,在任何一段故事后随机地配上一段音乐,都会有人觉得这音乐配得好,暗合故事的起承转合。艾莱利认为这是人类行为的荒谬使然。九·一一虽然和这婚姻的危机在时间上重合,但这重合又不是“大时代下人物命运沉浮”这种我们惯常所见的、《大宅门》式的陈述。奥尼尔的故事平淡得就如同一眼看得到边的荷兰风景。

奥尼尔没有急躁地将人物和时代去关联起来,而只是平心静气地把九一一放入背景当中,给故事添加了质感和层次。蕾切尔的变心,若不是九一一,也会因为八一一、七一一而来到。两个生活无忧的“金领”,在人到中年的时候,婚姻出现了长跑“极点”似的危机。一方是情感稚嫩,有了孩子还念念不忘妈妈的大男孩,一方是心智成熟但未经人生磨练的知性女子。

从婚姻中汉斯遭到的是放逐。何以解忧?唯有板球。以规则著称的板球,给各方面陷入混乱的汉斯一点秩序感。板球成了他困顿之中的救命稻草。他又通过板球和球友恰克,见识到了一个先前未曾见识过的纽约地下世界。在这种不对称的交往之中,汉斯(注:发表于南方都市报的此文版本将“汉斯”笔误为“恰克”,未来得及更改,特此致歉)的视野开阔了起来。他在这样的经历之中成长了起来,从男孩蜕变成了一个男人,一个最终能够支配强势妻子的坚强者,一个能以过来人身份给年轻人提供指导的成熟者。这部小说,细腻地描述了一个男人在婚姻里的成长。

对于蕾切尔来说,这次分居不过是一次长假,可是她未能像汉斯那样,去直面现实,走出自己的小圈子。而汉斯看到了一个更加广大的世界。梦想幻灭之后,他能与之和解,从世界上找到了自己所处的位置。

此书也把人的注意力,引向了全球化中人国家归属感的复杂性,这一点想必很多移民国外或是在这个问题上纠结的读者都深有体会。奥尼尔本人是爱尔兰裔,后在莫桑比克、南非、伊朗、土耳其、荷兰长大,现居纽约,这种复杂的国际化背景,使得他比任何人更有资格去写这种身份与归属的复杂话题。小说很容易就能关联到后殖民主义学者霍米·巴巴(Homi K. Bhabha)所言的“我们中间的他者”和身份混杂性上,故而此书也吸引了后殖民主义研究者的关注。就在笔者写作此文之时,捷克正在召开一次关于全球多元化的国际会议。其间瑞典学者卡尔曼·扎默莱诺·雷纳(Carmen Zamorano Llena)宣读的一篇论文,就是在讨论奥尼尔《地之国》笔下的国家归属感。

评论者也常将此书贴上后殖民版的《了不起的盖茨比》这个标签。之所以和《了不起的盖茨比》相提并论,也因小说骨子里的悲怆感,这与《了不起的盖茨比》中美国梦的幻灭异曲同工。汉斯的成长,代价都可以总结为两个字:无奈。现实最终甩掉了天鹅绒手套,向着梦想挥拳打去。人生哲学为“开怀畅想”的恰克,露出了黑道的一面,最后这位移民客死他乡。他这一死,也把汉斯一段艳阳天般的友谊,变作了怅惋的追忆。汉斯妈妈死了,她所象征的汉斯童年和少年,像严格的板球规则一样,在新的世界里灰飞烟灭。汉斯对于美国的适应,也不过是对现实的妥协,例如他是放弃了对板球规则的洁癖式守护,开始像美国人一样打球的时候,才找到了在新世界的真正感觉。汉斯曾经和正在珍惜的一切,都被身份的纠结中一一被摧毁。和大部分灰溜溜的中年人一样,他回到了婚姻这个被伏尔泰 称作“懦夫唯一的探险”里。这样的和解,也不过是筹码改变,心理成熟程度改变之后的新平衡。谁知道下一个险滩在哪里?

这小说中似乎有种宿命意识。故事的收尾,是一个人在曾经沧海之后,对于生活对于自身归属的一种认命,这中间有种苍凉。可是谁说这苍凉多余呢?如毕飞宇先生评论《万灵节》时所言:这苍凉“也许是文明的一个阶段。”或许我们也不如说,这是人生无奈的必需。

我们说苍凉而不说悲剧。因为悲剧是遭遇,是因个人缺陷、错误选择之后出现的无处可逃。而苍凉却更似一种平淡的气质。这是人物的气质,也是小说的气质。

这是一部结构精致复杂的小说。奥尼尔有伟大的潜质。《纽约时报》说他有种不动声色铺陈思绪的潜力。他在不知不觉间,把纽约、伦敦、荷兰几个地方,和几个貌似互不关联的故事,天衣无缝地拧到了一起。他的笔下有移民的“地下世界”、纽约的板球运动、九·一一后的社会反应、纽约大停电、甚至还有谷歌地图。论关系,这里有夫妻、情敌、哥们、父子…足够填充几本书的文字,被浓缩到了短短两百来页里。

这书我是一年前就已经翻完了,但和其他的作品不同的是,翻的时候不曾在意的很多平淡场景,却时时再现,如若一个故人,转过街角向你走来。

南桥推荐阅读:

评论这张

转发至微博

转发至微博

话题:

0

推荐

财新博客版权声明:财新博客所发布文章及图片之版权属博主本人及/或相关权利人所有,未经博主及/或相关权利人单独授权,任何网站、平面媒体不得予以转载。财新网对相关媒体的网站信息内容转载授权并不包括财新博客的文章及图片。博客文章均为作者个人观点,不代表财新网的立场和观点。

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号