多家媒体报道,爱荷华大学(University of Iowa)有“近百名”中国留学生

不过,留学生因学术诚信涉案之事,却屡见不鲜,其重要程度再强调也不为过。不诚信被发现后会面临不及格、开除、甚至签证被吊销的后果。问题发生后,回旋余地很小,难以通融,且影响长远。因作弊被开除,以后申请其他学校很难。如果被吊销签证,日后有其他机会想回美国,这个记录也是长期阴影。

与其在出现问题后帮大家救火,我不如在这里鼓励下同学们如何防火。

关于中美对诚信的重视程度,相关论述很多,也有不少是笼统描述,不乏“国人劣根性”之类自我贬低,这里不再赘述。我认为人和人不一样,即便来自同一个国家,同一个家庭,表现也可能截然不同。诚实、勤奋、杰出的中国学霸比比皆是,不需要上纲上线。

我这里想从我和老师合作多年的经验上,和大家讨论一下一些更为直接的原因,顺便提出一些应对方法,帮助大家养成良好的学习习惯。

为什么留学生群体作弊丑闻频发?

第一、留学生不熟悉学校对于作弊的规定。首先我们需要厘清的是一些相关概念,关于作弊的一些常见词汇包括:Academic integrity/honesty 指的是学术诚信。是很多学校为了避免政策显得负面而使用的“正能量”语言。Academic dishonesty,指的是学术不诚实,指的是人不诚实的品格,academic cheating是学术欺诈,是指上述学术不诚实的具体行为表现。这种欺诈不仅仅包括考试作弊、论文抄袭,也包括实验数据造假,当出勤时不出勤,让他人冒名等。两个词语外延都比较广。比如在我们学校对academid dishonesty定义包括如下例子:

Plagiarism范围稍狭隘一些,指的是抄袭、剽窃。我们的规定是:

图片均来自我们学校(Abilene Christian University)的Academic Integrity Policy,不过其他学校的规定大同小异。我这里没有提供翻译,是担心有留学生新婚之夜闲着无聊,不妨双方一起抄写、翻译一下这些规定。译文可以在留言里提交。

总体来说,美国对于学术不诚信的界定比较宽泛。除了我们熟悉的代考、抄袭他人答案之外,还包括一些我们可能不大熟悉的规定,比如:使用老师未直接许可的工具,如考试时用手机查字典,可被视作作弊。老师规定个人完成的作业,和他人探讨,抄笔记,对答案,也可能被视为作弊。总之,你试图用老师规定方法之外的手段,获取不能反应本人水平的结果,都有可能被视为学术不诚信作为。

由于概念外延不一,有的留学生被抓住觉得很冤。比如他们可能觉得并未抄袭,为什么大家网络考试的时候几个人凑在一起考,或是课后交流一下笔记,提供统一的答案,就被视为学术不诚信了?这里的关键问题,是不知道学校对于不诚信的定义。因此,进入任何一个学校之后,不过多忙,也要看一遍学校关于学术诚信的相关政策。

这些政策一般会在学生手册里,也会出现在学校网站和老师提供的Syllabus上。如果实在找不到,可向老师索要。这些老师是有义务提供的。学生有知情权。一旦老师向你送达了此文件,你以为是走过场,不去认真看,就是你个人的责任了。换言之,“我没看”、“你没有跟我讲”、“这个情况谁知道”都不是借口。你没看必须立刻去看,不懂必须设法弄懂。有的老师会跟你讲解一下,但这种讲解可遇不可求。别的老师可能觉得这都是常识,不一定会给你逐条讲解,知晓、弄懂是你的职责。不清楚可去问老师 —— 这是被鼓励的。

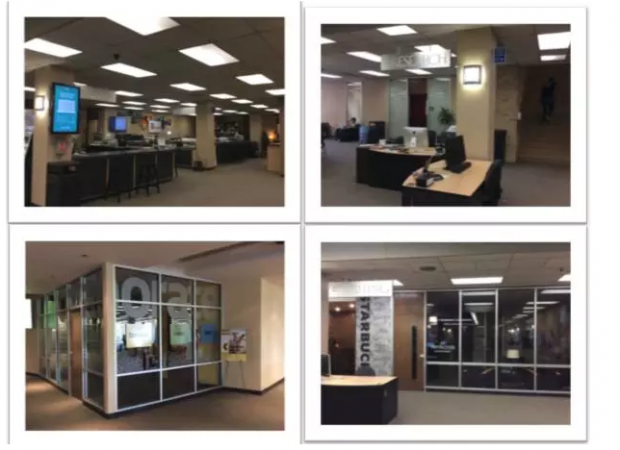

第二,学生不善于使用学校资源。美国学校学费这么高,其作用不仅是让你去到班上上课,它也让你享有学校提供的各种学生服务。比如,和剽窃有些搭界的一个灰色地带,是学生因文献引用不规范而被判为作弊,这方面不清楚的时候,可以向相关资源求助。大部分学校图书馆是可以提供相关支持的,帮助学生学习如何查找资料并合理运用。很多学校有写作中心(Writing Center)这样的机构。大家不妨带着问题先去问他们,让他们帮助判别引用是否合适,是否规范。这样,即便老师发现问题,也可以让这些机构当自己的后援。留学生有问题的话,多去问这些专业人士和机构,不要跟凡事都指望师兄和学姐。在老师的规定上,问学长可能是问道于盲,不如直接问老师。

图片说明:我们学校在图书馆里设置了写作中心(Writing Center)、演说中心(Speaking Center)、研究帮助中心(Research Desk)、技术支持中心(HelpDesk)

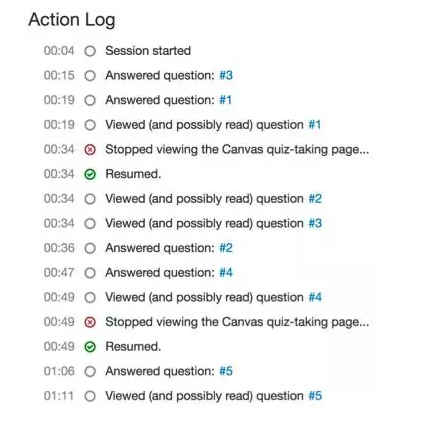

第三、老师识别作弊的手段越来越高明。爱荷华大学的作弊相关报道中称有不少是网络课程中有人代考,被学校发现。如今网络学习越来越普遍,可能有学生带有“网上谁知道你是条狗”这种侥幸心理,去应对网课。如今,随着技术更新,老师有很多工具识别网上学习的非常规行为。课程管理软件能准确记载学生何时开始考试,何时结束,有无离开考试页面等(见下图)。

图片说明:此图记录的是一次考试中学生的行为记录。

Respondus Monitor这样的软件用摄像头记录学生考试时的行为。这种“老大哥”式的监控,不是所有老师都喜欢使用,但它一旦使用,能非常容易地识别学生考试中的非常规行为。即便不使用这种录像监控,也有一些作弊行为是网上行为不合常规,让老师警惕。如果学生5分钟做完了其他同学平均用30分钟完成的考卷,答案和另外一个学生的几乎一样,老师完全可以怀疑学生有作弊行为。抄别人和让别人抄,都被定性为作弊行为,两个学生都可能面临处理。不要两人一起结伴跳火坑,这不叫哥们义气,也不叫闺蜜情怀,这简直就是殉情。

当然,不是所有技术提供的监控结果都是对的,就如同X光照出来的黑块,未必都是恶性肿瘤一样。老师在判断的时候,一般也会查看学生其他的学术表现和记录,在宣布处理结果前,通常有个调查取证、同行商讨之类过程,确保程序合法合理。如果确实被误判,学生应该提供证据证明。如果有充分证据证明学生作弊,学生却找借口辩解,反而会招致反感,验证老师对于该生不诚实的印象。

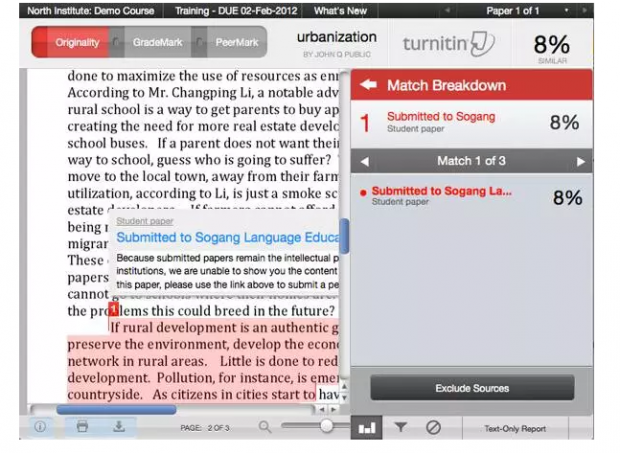

在论文剽窃问题上,越来越多的学校老师用Safeassign, Turnitin软件,检查学生是否有抄袭行为。这种软件将学生提交的作业,和自己数据库中所有文献、网络文献对比,查看雷同的地方。当然,技术也会误判,我去查自己的一篇文章,发现有8%和韩国一大学的学生作业雷同。发信去问,发现是韩国学生引用了我在《中国日报》上所写的一篇文章,而我自己后来将这文章提交给了Turnitin。若是这种情况,和老师解释,他们也可以理解。

但有的时候,是学生自作聪明,换个名字自己先把作业在Turnitin上扫一遍,以逃避检查,这就可能弄巧成拙:Turnitin会把你自己上传的文件收入数据库,下次老师真正使用它来检查作业时,你的作业会和先前自己提交的“影子作业”出现大量“雷同”,或许因为名字不一,难以说清。这不是老师跟你过不去,是你跟自己过不去。

会不会道高一尺魔高一丈,有应对办法?我的建议是趁早死了这条心。试图用技术手段战胜老师的检测,往往是徒劳的。瞒得过一次瞒不过一学期,瞒得过一个老师瞒不过所有老师。

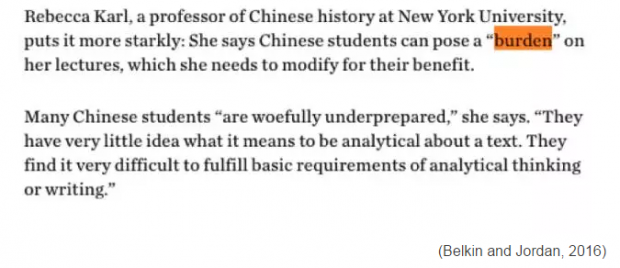

第四,也是最重要的一个原因,是在中国学生扎堆的学校,有时候中国学生被视为负担。美国大学近年对中国“扩招”力度很大,很多高校里中国留学生成群结队。这解决了很多学校的经济问题,但也造成了两大问题:第一,学生来源广泛,良莠不齐,有的完全通过中介混进来,未必有比较好的学习能力。比如语言根本没有过关就匆匆进入学术学习,“鹅窝里拖死鸭”,无法应对繁重的作业和考试,故而想各种办法走“捷径”。第二,行政部分热衷于扩招,但是老师未必觉得这和他们有什么关系,未必专门为了中国学生去调整自己的教学,这中间出现了各种关系的紧张。当然,这很多是学校自身的问题,盲目扩招,放松标准,也不对老师进行培训,是对学生和老师不负责任。

《华尔街日报》有文章专门报道中国留学生给美国校园带来的各种问题:

文中我看到,有的教授甚至直接称中国学生是“负担”:

(Belkin and Jordan, 2016)

这个问题怎么办?我说的同学和家长不一定爱听,但我觉得应打破对于排名和名校的盲目崇拜,不要一窝蜂往那些把自己当成负担的名校赶。去小池塘里做大鱼也挺好的。最近有一位伯克利毕业生的妈妈,吐槽孩子在伯克利收获不大,在网上被刷屏。这位妈妈的勇气和诚实我很钦佩,她也让我想到:好校、名校资源固然多,但和补钙一样,吸收才是关键。学生如果学力不够强,不如去会对自己更多个人化关注的、重视本科教学的学校。未来的社会里,人还是要终身学习的,打拼也要靠个人本领,即便你上的学校很好,但成天庸庸碌碌垂头丧气,试图靠着欺诈过关,你觉得四年下来有意思吗?

回到作弊的话题上,中国学生多的现实,也在方方面面增加老师对中国学生的认知。他们知道中国学生之间,人品和行为也不都一样,你不可以说在中国大家都这样。把作弊归结于中美文化的差距,首先这是给自己的文化抹黑(我不认为中国就鼓励作弊),再者美国老师渐渐已经对这种借口免疫,不再买账,甚至可能加重处罚。别找借口了,大家最大的“捷径”,是认真学习,对得起家人的投资和自己的光阴。

参考资料:

Abilene Christian University Academic Integrity and Honesty Policy. (2016, May, 19). Retrieved from

Belkin, D., and Jordan, M. (2016). Heavy Recruitment of Chinese Students Sows Discord on U.S. Campuses. Wall Street Journal. Retrieved 7 April 2016, from

——————

原载于我的公众号 fangberlingz

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号